전문가 “효용성이 떨어진 지역 중심으로 해제 논의 필요”

정부가 주택공급을 확대하기 위해 서울 지역의 그린벨트(개발제한구역)를 해제하는 방안을 내놓자 박원순 서울시장이 대립각을 세우고 있다. 그러나 일각에서는 서울시가 이 방안에 협조하지 않아도 정부가 직권으로 그린벨트를 해제하는 것 아니냐는 의견도 나오고 있다.

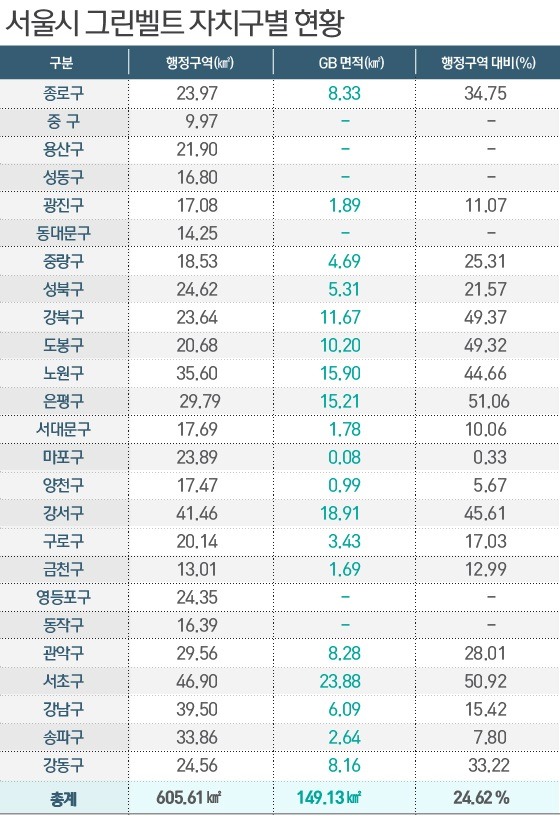

7일 서울시 등에 따르면 서울시내 그린벨트는 25개 자치구 가운데 19개 구에 149.13㎢ 규모로 지정돼 있다.

이 가운데 면적이 30만㎡가 넘는 그린벨트는 중앙 정부가 직접 해제할 수 있고 이 이하는 서울시장이 직접 안건을 상정해야 해제가 가능하다. 현재 유력하게 거론되는 서초구와 강남구 그린벨트는 각각 2388만㎡와 609만㎡ 규모여서 박 시장에게 해제 권한이 없다.

서울시는 그린벨트 해제를 두고 반발하고 있다. 서울시는 지난 5일 “그린벨트는 미래 세대를 위한 최후의 보루로서 마지막까지 고민해야 할 영역”이라는 입장을 내놨다. 이에 대해 서울시 고위 관계자는 “마지막 보루라는 의미는 그린벨트를 해제하지 않겠다는 것”이라며 단호한 태도를 보여 정부와 정치권 요구를 수용하지 않겠다는 의미를 내비쳤다.

이 때문에 박 시장이 해제불가 입장을 고수하더라도 정부가 직권 해제 카드를 꺼낼 가능성이 있다는 해석이 나온다.

정부는 집값 안정화와 주택공급 부족을 해소하기 위해 지난 8·27방안에서 30여개 공공택지를 개발하고 서울 등 수도권에 공공택지 14곳을 개발, 36만여 가구를 공급하겠다는 내용을 공개했다. 또 여당인 더불어민주당에서도 서울에 그린벨트를 풀어 택지지구를 조성해야 한다고 주장하고 있다.

결국 서울시가 거부하더라도 정부가 직권으로 해제를 택할 수 있는 것으로 업계 안팎에선 서울시 내 그린벨트가 이번 정부 발표에 포함될 가능성에 무게를 두고 있다. 정부가 아파트 공급 물량을 충분히 확보하기 위해 30만㎡이상 그린벨트를 풀 수 있다는 것이다.

이는 서울 집값 잡기에 정부가 다급하기 때문이다. 그러나 언제든 그린벨트를 해제할 수 있는 정부는 일단 지자체의 동의가 필요한 사항이라고 말하고 있다. 국토부 관계자는 “중앙정부 권한으로 그린벨트 해제는 원칙으로 가능하지만 지역개발을 위해선 지자체와 협의는 당연히 진행할 것”이라고 설명했다.

그러나 서울시의 생각은 다르다. 이 또한 일이 틀어졌을 때 박 시장이 모든 책임을 덮어쓸 것으로 보고 있다. 특히 그린벨트를 후손에게 남겨줘야 하는 마지막 자원이라고 판단하는 한편 집값 안정화 효과는 크지 않을 것이라고 보고 있다.

여기에 시장에 공급 신호가 등장하면 단기간 안정효과는 있지만 집값이 오르는 반복현상이 나타날 수 있다는 우려도 나온다. 비가역성으로 인해 그린벨트를 다시 되돌릴 수 없다는 점도 서울시 주장을 뒷받침하고 있다.

반면 그린벨트 해제가 바람직하다는 의견도 만만치 않다. 탄력적이면서 유연한 운영이 필요하다는 반론이다. 현재 재건축·재개발에 규제가 강화되고 도시재생에 힘이 실리는 상황에서 서울시가 공급에 너무 무관심하다는 의견도 있다.

전문가들은 효용성이 떨어진 지역을 중심으로 해제 논의의 필요성이 있다고 조언했다. 농지 활용가치가 없다거나 불법 건물이 들어서는 등 효율성 제고 측면에서 보전가치가 낮은 지역을 선별해 개발해야 한다는 것이다. 다만 이른바 ‘로또청약’을 방지하지 위해 일반분양 대신 임대주택 활용이 적절하다고 강조한다.

권대중 명지대학원 부동산학과 교수는 “무분별한 해제는 바람직하지 않다”면서도 “활용가치가 떨어진 지역에 영구임대를 공급해 서민주거 안정성을 높일 필요는 있을 것”이라고 주장했다.